Neues Buch von Rabbi Erwin Schild: The Crazy Angel

Erwin Schild, über den 2005 eine Schülerin ein Gedächtnisblatt geschrieben hat, veröffentlichte Ende 2017 sein neues Buch „The Crazy Angel“. Sabine Gerhardus hat es gelesen.

Unter dem Titel „The Crazy Angel“ ist Ende 2017 in Kanada das vierte Buch von Rabbi Erwin Schild erschienen. Erwin Schild, geboren 1920 in Köln-Mülheim, wurde im November 1938 als Student der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt (ILBA) Würzburg verhaftet und ins KZ Dachau eingeliefert. Die schrecklichen Erinnerungen an die eigene Haft im KZ und die Ermordung seiner Verwandten und Freunde durch die Nazis haben sein Leben verändert. Erwin Schild ist zu einem unermüdlichen Mahner für Frieden, interreligiösen Dialog und die Erinnerungsarbeit geworden.

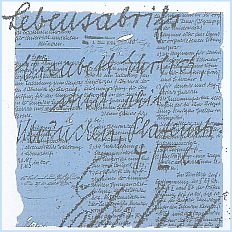

Die Schülerin Steffi Falk schrieb 2005 seine Biographie für das Gedächtnisbuch auf. Im Februar 2012 eröffnete Rabbi Schild an der Carleton University Ottawa die Internationale Wanderausstellung „Namen statt Nummern“ des Gedächtnisbuchs mit einer eindrucksvollen Rede, eigentlich einer Predigt. Darin ruft er seine Zuhörer auf, selbst Verantwortung für eine friedliche und menschenwürdige Zukunft zu übernehmen: „Die Ausstellung weist feige Versuche, zu verdrängen, abzustreiten und zu vergessen zurück. Stattdessen lädt sie ein, in Sorgfalt und Demut die Verantwortung anzunehmen, zu wissen und zu handeln.“ Die ganze Predigt ist nun unter dem Titel „A Dachau Meditation“ in diesem Band veröffentlicht, zusammen mit anderen Predigten und Erinnerungen an Freunde und Familie.

Erwin Schild hat mehr als 42 Jahre als vorsitzender Rabbiner der Adath Israel Congregation in Toronto gewirkt. Er hat zahlreiche Ehrungen erhalten, u.a.: Mitglied des „Order of Canada“; „Gold Medal for Peace through Dialogue“ und das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

Erwin Schild: The Crazy Angel, gewidmet den Mitgliedern der Adath Israel Congregation, Kanada 2017 (ISBN: 978-0-9689415-4-6)

Erwin Schild im Verzeichnis der Gedächtnisblätter

(7.3.2018; Text: Sabine Gerhardus/IS)