10. November 2014

Auf den Spuren Nico Rosts

Ende Oktober war Karen Tessel, Kuratorin des Amsterdamer Widerstandsmuseums, in Dachau. Sie berichtet:

21. Oktober 2014

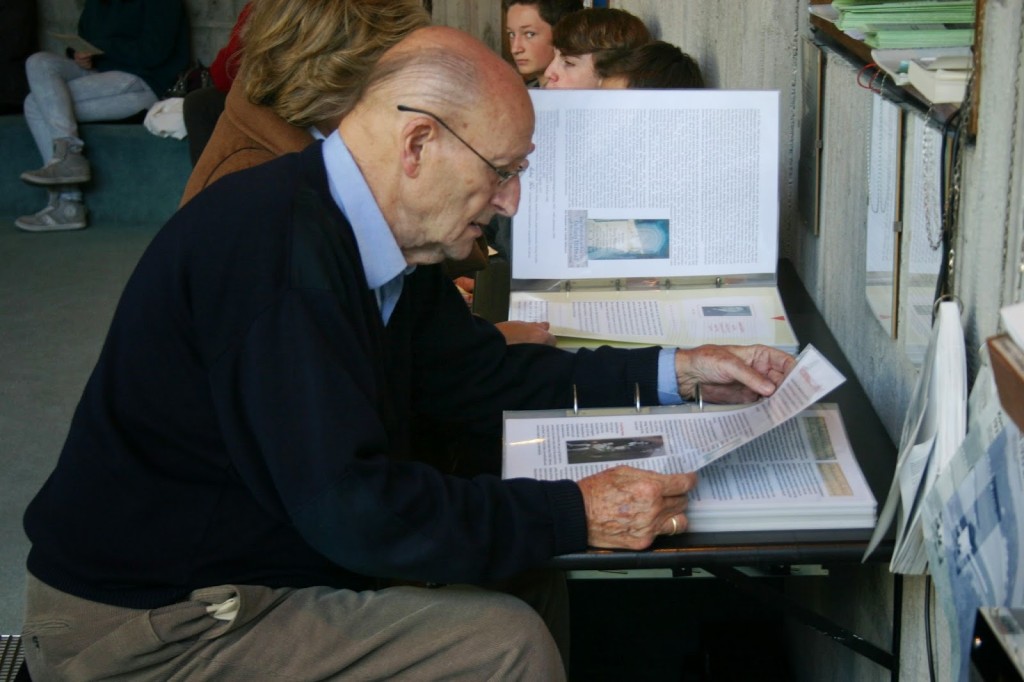

Wir essen im Hotel Fischer zu Mittag: Jos Sinnema, Sabine Gerhardus, Andreas Kreutzkam und ich. Jos und ich sind drei Tage in der Gedenkstätte für Recherchearbeit. Zusammen arbeiten wir am Projekt Geen nummers maar namen – Namen statt Nummern. Jos begleitet Schüler, die für ihre Facharbeit und im Rahmen des Projektes Gedächtnisbuch Biographien über Holländer schreiben, die im KZ Dachau waren. Diese Biographien sind die Grundlage für eine Ausstellung im Amsterdamer Widerstandsmuseum, die Ende April 2015 eröffnet wird. In dieser Ausstellung möchte ich persönliche Objekte, Fotos und Dokumente von holländischen politischen Häftlingen zeigen und ihre Lebensgeschichte erzählen.

Sabine und Andreas vertreten das Projekt Gedächtnisbuch. Es ist schön, sie kennenzulernen. Auch die Mitarbeiter der Gedenkstätte treffe ich zum ersten Mal und das Treffen ist auch gut und angenehm.

Sabine zeigt uns eine Kopie. Es ist die Titelseite eines Buches Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke. Es steht ein Stempel drauf: ‘Lager Bücherei’. Beim Antiquar Cornelius Wittmann in der Altstadt hat Sabine dieses Buch in den Händen gehabt. Ist es wirklich ein Buch, das in der Häftlingsbibliothek im KZ Dachau gewesen ist? Das wäre etwas Besonderes. Ich erwäge, in der Ausstellung an Nico Rost zu erinnern. In seinem Buch Goethe in Dachau hat Rost eindrucksvoll über seine Erfahrung im Lager geschrieben. Er schrieb auch über die Lagerbibliothek, und erzählt, wie Freundschaft und Literatur ihm Unterstützung und Trost boten. Ein Buch aus der Lagerbibliothek könnte seine Geschichte in der Ausstellung sehr schön unterstützen.

Später am Tag überprüfen wir, ob Rost auch etwas über Rilke geschrieben hat. Das hat er tatsächlich! Auf Seite 241 lesen wir:

„25. Februar 1945

Rheinhardt ist heute Nacht gestorben. […]

Als ich soeben das Bändchen Rilke zur Hand nahm, das ich mir vor einigen Monaten von Rheinhardt geborgt habe, stieß ich auf eine Zeile, die er mit Bleistift unterstrichen hat: ‚Wirsterben alle unseren eigenen Tod!‘

Ob er bei diesen Worten geahnt hat, dass er hier sterben würde? “

Zwei Tage später notierte Nico Rost:

„27. Februar 1945

Um nicht dauernd nur an die Toten und die Sterbenden denken zu müssen und um meine Gedanken zu etwas anderem zu zwingen, habe ich einige Gedichte von Rilke aus seinen Duineser Elegien und die Sonette an Orpheus gelesen.“

(Aus: Nico Rost: Goethe in Dachau. Ein Tagebuch, Übersetzung aus dem Niederländischen, München 2001.)

Rost hat also nicht nur über Rilke geschrieben, sondern tatsächlich genau über dieses Buch, die Duineser Elegien! Ob das Buch, das Antiquar Cornelius Wittmann im Besitz hat, vielleicht sogar dasselbe Exemplar

ist? Also das mit den von Rheinhardt mit Bleistift unterstrichenen Sätzen? Das wäre großartig für die Ausstellung!

22. Oktober 2014

Albert Knoll, Archivar in der Gedenkstätte schaut sich die Kopie der Titelseite an und bestätigt, dass

es sich um ein Buch a

us der Lagerbücherei handelt.

Am Nachmittag gehen wir erwartungsvoll zu Wittmann. Er holt einige Bücher hervor, alle aus der Lagerbücherei. Ein braunes, in Leder

gebundenes Exemplar trägt den Titel Duineser

Elegien. Jos schlägt das Buch auf. Da ist der Stempel. Fieberhaft blättert er hindurch, auf der Suche nach den Bleistiftstreifen von Rheinhardt. Aber leider… wir finden diese nicht.

Wir verabschieden uns mit vielen Fragen im Kopf. Woher hatte Rheinhardt sein Buch? Wie hat er es bei

sich halten können? Hat Rost es nach der Befreiung vielleicht mit nach Hause genommen? Und wo könnte es sich dann jetzt befinden? Vielleicht in der Universitätsbibliothek in Leiden, wo Rosts Literatur-Nachlass aufbewahrt wird. Da muss ich schnell hin, sobald ich wieder zuhause bin!