21. Juli 2015

Johanna Mollard aus Clermont-en-Argonne schreibt über ihren Urgroßvater

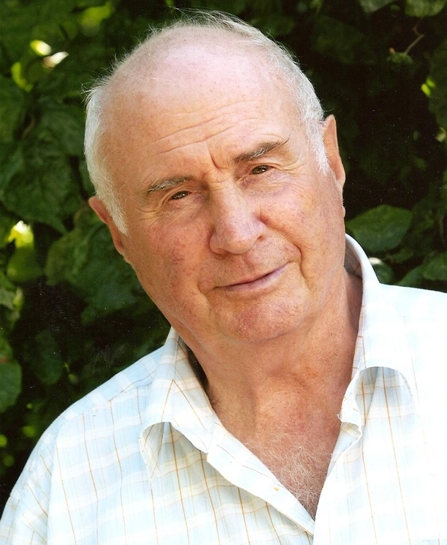

Die junge Französin Johanna Mollard (21), zurzeit Praktikantin am Josef-Effner-Gymnasium Dachau und beim Bezirksheimatpfleger von Oberbayern Norbert Göttler, schreibt ein Gedächtnisblatt über ihren Urgroßvater Marceau Mollard. Er wurde 1944 ins KZ Dachau verschleppt und starb kurze Zeit später im KZ Mauthausen.

Johanna Mollard befindet sich seit 6. Juli auf Einladung von Lydia Thiel, Lehrerin in Petershausen, im Praktikum bei Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler und am Josef-Effner-Gymnasium. Lydia Thiel ist seit Jahren für die Organisation der Partnerschaft zwischen Petershausen und Varennes aktiv und engagiert sich zudem als Ortschronistin. Am Donnerstag, den 16.7.2015, wurde die französische Praktikantin Johanna Mollard von Landrat Stefan Löwl in Dachau offiziell begrüßt.

Seit 7 Jahren ist Johanna Mollard beim Jugendaustausch der Partnergemeinden Petershausen und Varennes-en Argonne aktiv. Mit 14 Jahren war sie zum ersten Mal dabei. Sie hat inzwischen ausgezeichnet Deutsch gelernt und pflegt gute Freundschaften mit der Petershausener Jugend. Für die junge Frau, die selbst aus dem Nachbarort von Varennes, Clermont-en-Argonne, stammt, hat die Gemeindepartnerschaft und der Jugendaustausch eine ganz besondere Bedeutung: Am 29.7.1944 war es im Ortszentrum von Clermont zu einem Kampf zwischen einer Gruppe von Widerstandskämpfern und den deutschen Besatzern gekommen, in dessen Verlauf auch einige Deutsche verletzt wurden und einer starb. Am nächsten Tag übten die Deutschen grausame Rache. Sie verschleppten 100 Männer aus dem 800 Seelen zählenden Ort in Gefängnisse und Konzentrationslager. Johannas Urgroßvater, Marceau Mollard, war einer von 30 Männern, die ins KZ Dachau gebracht wurden. Bald darauf starb er im Konzentrationslager Mauthausen.

Johanna Mollard erzählt, weshalb sie sich für den Jugendaustausch stark macht: „Ich will vermeiden, dass so etwas wieder passiert. Wenn man miteinander spricht, ist man sich nicht mehr fremd. Man wird, im Gegenteil, zu Freunden.“

Die schreckliche Geschichte von Clermont war viele Jahre lang tabuisiert. Die Erinnerung ist bis heute schmerzhaft, besonders für die älteren Leute. Lydia Thiel erzählt, dass auch sie und ihre engagierten Petershausener Mitstreiter bis vor einem Jahr nichts davon gewusst haben, obwohl sie sich bei jedem ihrer jährlichen Besuche intensiv mit der Geschichte von Varennes auseinandergesetzt hätten. Zu den regelmäßigen Besuchen gehörten meist auch Exkursionen in die eingestürzten Stellungsgräben aus dem Ersten Weltkrieg bei Vauquois, einer kleinen Ortschaft zwischen Varennes und Clermont.

Nun hat Lydia Thiel Johanna nach Petershausen eingeladen, ihr einen Praktikumsplatz beim Bezirksheimatpfleger und im Effner-Gymnasium vermittelt und den Kontakt zum Gedächtnisbuch hergestellt. Sie unterstützt Johanna tatkräftig bei der Recherche nach deutschen Dokumenten über den Urgroßvater, begleitet sie in die KZ-Gedenkstätte und wird mit ihr zusammen ein Gedächtnisblatt erstellen.

Wir freuen uns über dieses Engagement und wünschen Johanna trotz der schweren Aufgabe, die sie sich vorgenommen hat, eine schöne und erfolgreiche Zeit in Petershausen. Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag zur Erinnerungsarbeit und zur französisch-deutschen Begegnung!

Text: Sabine Gerhardus